Speakers

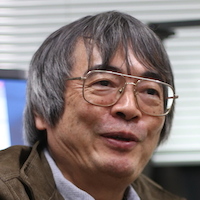

合原 一幸

数理学者

1954年福岡県生まれ。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了後、東京電機大学助教授、西オーストラリア大学客員教授などを経て現在、東京大学生産技術研究所教授。東京大学最先端数理モデル連携研究センター・センター長。専門は数理工学、カオス工学、生命情報システム論。脳神経系など、実在する様々な複雑系を対象に数理モデルの構築を行い、数学を実社会に活かすことで諸問題の解決に挑んでいる。研究のなかで感動する瞬間は、非線形効果が現れた時(=異分野交流により、思いがけない創造性が生まれた時)。2010年にはファッションデザイナーの松居エリ氏とコラボし、2次関数の数式から導き出される美しい曲線をもとにドレスを製作。分野の垣根を越えた共同研究に積極的に取り組んでいる。著書に『カオス―まったく新しい創造の波』(講談社)、『脳はここまで解明された』(ウェッジ)など。趣味は武術、散歩、カンツォーネ。フクロウの置物が大好きで、国内外の旅先で買い集めたコレクションは500以上。『集める!私のコレクション自慢』(岩波書店)では、「フクロウに囲まれて」と題したエッセイを寄稿、その魅力について熱く語っている。

石黒 浩

知能ロボット学者

1963年滋賀県生まれ。大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻教授(特別教授)。ATR 石黒浩特別研究室室長(ATRフェロー)。工学博士。高校の頃より絵画の制作に没頭。山梨大学・森英雄教授の研究室でロボットやコンピュータビジョン研究の面白さに出会う。大阪大学博士課程に入学。恩師・辻三郎教授の「基本問題を考えろ」という教えは、今も守り続けている。社会で活動できる知的システムを持ったロボットの実現を目指し、ヒューマノイドやアンドロイド、自身のコピーロボットであるジェミノイドなど、多数のロボットを開発。2010年、現代アートの祭典「あいちトリエンナーレ2010」にて、アンドロイド演劇『さようなら』(劇作家・平田オリザ氏原作、演出)を世界初上演。科学、芸術、哲学の世界を自在に行き来し、「人間とは何か」を世界の最先端で追究し続けている。2009年、「世界が尊敬する日本人100人」(ニューズウィーク日本版)に選出される。主な著書は、『人と芸術とアンドロイド―私はなぜロボットを作るのか』(日本評論社)、『生きるって何やろか?』(毎日新聞社)など。

出雲 充

株式会社ユーグレナ 代表取締役 社長

1980年広島県呉市生まれ。東京大学入学後、グラミン銀行で就業体験をするためバングラデシュを訪れる。発展途上国の貧困を目の当たりにし衝撃を受ける。帰国後、「ユーグレナ(和名:ミドリムシ)」が世界の食料問題と環境問題を同時に解決できる力をもつことに魅せられるも、培養技術が確立しておらず、事業化を断念。大手民間銀行に就職後、日本中のミドリムシ研究家を訪ねて回る日々を送る。2005年8月、志を同じとする友人とともに(株)ユーグレナを設立。試行錯誤の末、同年12月、世界で初めてミドリムシの屋外大量培養に成功。ミドリムシを食品や化粧品として事業化。現在も、市場の変化に応じた柔軟さ、成功への執着飼料や燃料など幅広い分野での活用を目指している。信念は、「ミドリムシが地球を救う」。2012年、Japan Venture Awards 「経済産業大臣賞」を受賞、世界経済ファーラム(ダボス会議)で「Young Global Leader 2012」に選出される。著書に、『僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。』(ダイヤモンド社)がある。

大場 紀章

エネルギー専門家

1979年愛知県江南市生まれ。幼稚園時代のあだ名は「物知り博士」。小学4年の時、科学雑学事典を読んで現代社会における石油の重要性を知り、「もし石油がなくなったら、すべてが崩壊する!なぜ皆気にならないの?」と衝撃を受ける。当時の思いは、今もなお強く持ち続けている。高校1年の時の夏休みの宿題で、エネルギーがテーマの作文コンクールに応募し上限ぎりぎりの原稿100枚を執筆(後に母親に添削され半減)。見事、最優秀賞を受賞(賞金30万円)。京都大学大学院理学研究科博士後期課程単位取得退学後、技術系シンクタンク(株)テクノバに入社。専門は化石燃料供給、エネルギー安全保障、無機物性化学など。スウェーデン・ウプサラ大学においても世界のエネルギーシステムについての研究を行っている。エネルギー産業から中立の立場で、幅広い視点からエネルギー問題に挑んでいる。2012年、日経ビジネスオンラインで「『そもそも』から考えるエネルギー論」を連載。2013年、NHK「ニッポンのジレンマ」出演。現在単著執筆中。幼い頃から説明好きで、親族の間では現在も“シンクタンク”として頼りにされている。今最も懸念していることは、エネルギー問題の本質が知られていないことと、日本のシンクタンクの将来。趣味は石油について考えること、ヴィオラ演奏。居合道二段。

小麥 真也

天文学者

1981年北海道生まれ。5歳の時、祖母にもらった図鑑がきっかけで天文学を志す。東京大学で博士号取得後、宇宙航空研究開発機構(JAXA)で宇宙望遠鏡「あかり」による赤外線の宇宙地図を作る。2010年、直径18キロメートルの電波望遠鏡を合成し、宇宙の進化と人間の起源の解明を目指す史上最大の天文学プロジェクト「アルマ計画」に魅了され、南米チリへ赴任。アルマの本格始動に向けて日夜、望遠鏡の科学評価を行う。2013年、帰国。現在は国立天文台で、星の作り方と銀河の進化を記述する方程式を探している日本を離れてみて感じたのは、日本人は高い技術を持っているが、科学に対する心構えが甘いということ。目の前の目標に忠実なだけでなく、もっと想像力を働かせ、異質で、突飛で、まるでダメそうな考えを許容するべきだと危惧している。最近興味があるのは、チリ南部の民俗学とワイン。

高橋 希望

養豚家

1980年宮城県白石市生まれ。祖父の代から続く養豚農家に育つ。ムツゴロウ王国に憧れる大の動物好き。小学生の時、病気がちの子豚を大事に世話するも、元気になればいずれ出荷されてしまうことを知り愕然。一時ベジタリアンになるが、食べられなかった肉は捨てられること、命が無駄になってしまうことに気づく。高校時代、受験用に買った電子辞書の値段が豚一頭の出荷額と同じことを知り、自身のルーツに思いを馳せる。「生かされてきた」ことを痛感。人間や動物の「成長」に興味を持ち、大学で保育士、小学校の教員免許を取得。卒業後10年間、養豚業の傍ら障がい者雇用支援に携わる。2011年、東日本大震災で実家が被災、2000頭の豚を失う。数十頭の豚が助かり、これを機に養豚支援の会「ホープフルピッグ」を立ち上げる。現在、実家「名取ファーム」のブランド豚「有難豚(ありがとん)」を飼育販売中。「ありがとん」は、地域の人たちとのコミュニケーションから生まれた言葉。飼育の基本は「豚が喜ぶこと」。豚=食べるための肉という消費者の意識を、「どう育てるか」という視点へとシフトすべく、日々奮闘中。豚の愛らしさを軸に“豚の顔まで見える養豚経営”を目指し、異業種とコラボするなど活動の場を広げている。

寺田 優

寺田本家 24代目当主

1973年大阪府堺市生まれ。横浜国立大学卒業。学生時代より世界各地を放浪。1998年、動物カメラマンの吉田嗣郎氏に師事。カメラマンとして活動後、2004年、千葉で330年続く蔵元、「寺田本家」に婿入り。発酵の素晴らしさに魅せられ酒造りの修行を始める。寺田本家で使用する原料は、米・水・微生物の3つだけ。無農薬米を使用し、とことん手造りにこだわっている。主力商品は「五人娘」「香取」「むすひ」など。先代の時代、廃業寸前のピンチを乗り切れたのは「どうせ潰れるなら、自分たちの造りたいお酒を造ろう」と、どんな時も妥協をしなかったから。現在、蔵人の平均年齢は30歳。“身体が喜ぶお酒”を追求する精神は、今も大事に受け継がれている。2008年からは、千葉県一小さな町・神崎を、酒、味噌、糠床などの発酵の力で元気にすべく、「こうざき発酵の里協議会」の代表世話人を務めている。最近ではイタリア・トリノで行われた食の祭典「サローネ・デル・グスト」に出展。通常は煮込むと固くなる鹿の肉も、塩麹を使うことで柔らかさが保たれることから、その塩麹パワーに会場内からは多くの注目が集まった。

西堀 耕太郎

京和傘日吉屋5代目当主

1974年和歌山県新宮市生まれ。高校卒業後カナダに留学。市役所で通訳の仕事に就く。結婚前に訪れた妻の実家で、生まれて初めて和傘を手にし、その美しさと技術に感動。周囲の反対を押し切り、約150年続くも廃業寸前の「日吉屋」を継ぐ決意をする。2004年、5代目となる。現在、京都の和傘製造元は「日吉屋」1軒のみ。修行に励むなかで、和傘をただの伝統として終わらせたくないという思いが強くなる。太陽にかざした和傘から漏れる光の美しさをヒントに、和風照明「古都里-KOTORI-」を開発。海外輸出もスタートさせる。「伝統は革新の連続である」を理念に、和傘の技術、構造を活かした新商品を開拓。老舗でありながら、ベンチャーかつグローバルな企業としての成長を目指している。国内外のデザイナー、アーティスト、建築家とのコラボレーションを積極的に行い、2008年からは数々の海外展示会に参加。「古都里-KOTORI-」、「MOTO」でグッドデザイン賞を受賞。また、#FORM、iFデザインアワードなど海外のデザイン賞を次々に獲得。

松居 エリ

服クリエーター

1952年愛知県生まれ。高校から美術科で学び、ファインアーティストをめざす。武蔵野美術短期大学に進学。1982年渡米、シカゴ近郊のウィリアム・レイニー・ハーパー・カレッジ ファッションデザイン科にてファッションデザインを学ぶ。1988年、エリ松居Japanを設立。1999年、物理学者、数学者、芸術家らと「ISACの会」を結成。美術と科学の創造的な出会いを目指す。脳科学者、故・松本元博士は手紙を書き、「脳・心・コンピュータ&ファッション」で共作が実現。これを皮切りに、物理や数学など異分野とのコラボレーションを次々と発表。2005~2007年、宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙オープンラボ 宇宙ウエア開発ユニットリーダーを務める。2009年、世界初の無重力ウェディング(アメリカ)でのウェディングドレスを制作。未来のファッションとは、“思考と知覚によって生み出されるもの”。何もない闇の中に手を伸ばし、理論を目の前に具現化するところに、最高の楽しみがある。そして、顧客に直接会って喜んでもらうこと、着る人の感動に触れることこそが、ものづくりの原点。

山田 育矢

ソフトウェアエンジニア

1981年愛知県名古屋市生まれ。中学時代からエンジニアとして活動。高校時にWebサイトコンテストで数々の賞を獲得、めきめきと頭角を現し始める。国際コンテスト「ThinkQuest」では日本人チームとして初めて決勝に進出し銀賞を受賞。賞金50万円と売上金100万円でThinkQuestで出会った仲間たちと起業を決意。慶応義塾大学SFC入学と同時に、「新しい(New)+間違った(Wrong)ものを作りたい」という思いを込めて(株)ニューロン(Newrong)を設立。P2P通信の基盤技術を開発する。同社を(株)フラクタリストに売却後、取締役に就任するも上場を前に退社。新しい分野を目指し、ひたすらコードを開発する日々を送る。2007年に(株)Studio Ousiaを創業、代表取締役CTOに就任。スマートフォンツール「Phroni」をはじめ、モノと情報を適切に結びつける技術を形にしていく。2010年4月より慶応義塾大学SFC研究所上席所員に就任。Webに関する国際会議「ESWC」のコンテストで審査員などとしても活躍するも、日本人のプレゼンスが少ないことが寂しく、最近の悩みのタネ。スターウォーズ、ハリーポッター、トロンなどのSF好き。

SEEDS Artist

中村 滉己

2003年愛知県生まれ。母は民謡歌手。おもちゃの三味線で遊び始め、1才で初舞台 を踏む。5才で弾き語りを始め、小学1年時、大人用の太棹で伴奏するようになる。津軽五大民謡のほか、さまざまな民謡の伴奏をマスター。今年4月、第16回津軽三 味線コンクール全国大会少年少女・小学生の部で優勝。5月には、第7回津軽三味 線日本一決定戦ジュニアの部(15才以下の部)で優勝。現在、小学4年生。